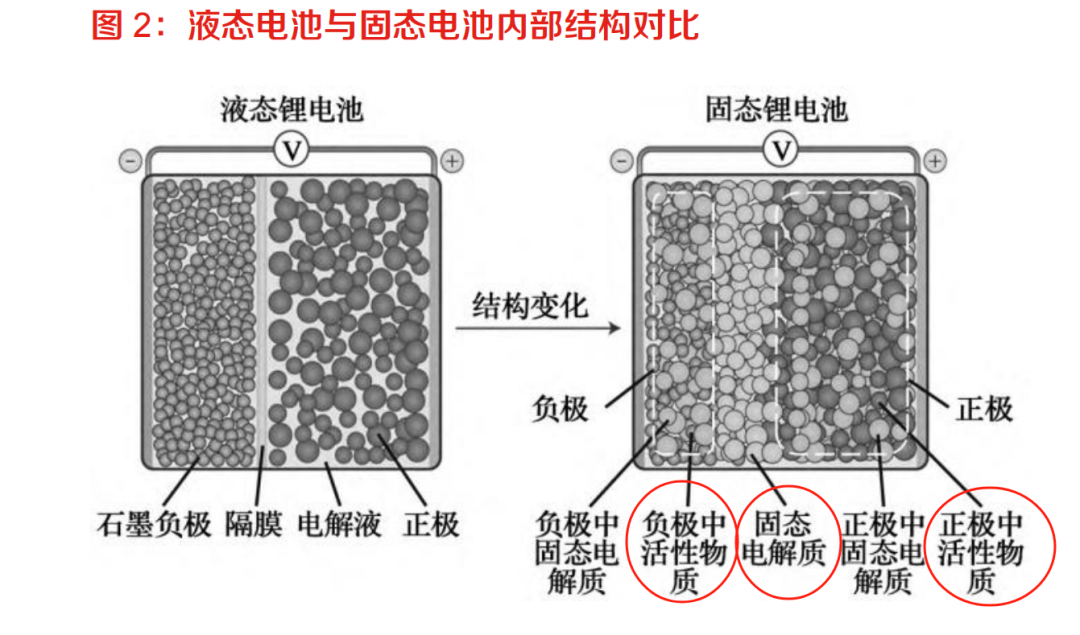

锂电池具有电压高、能量密度高、循环寿命长、电化学窗口宽等优点,因此被广泛应用于储能设备。但传统锂电池因采用电解液而不可避免地存在安全隐患,只有开发全固态锂电池才可从根本上解决这一问题。

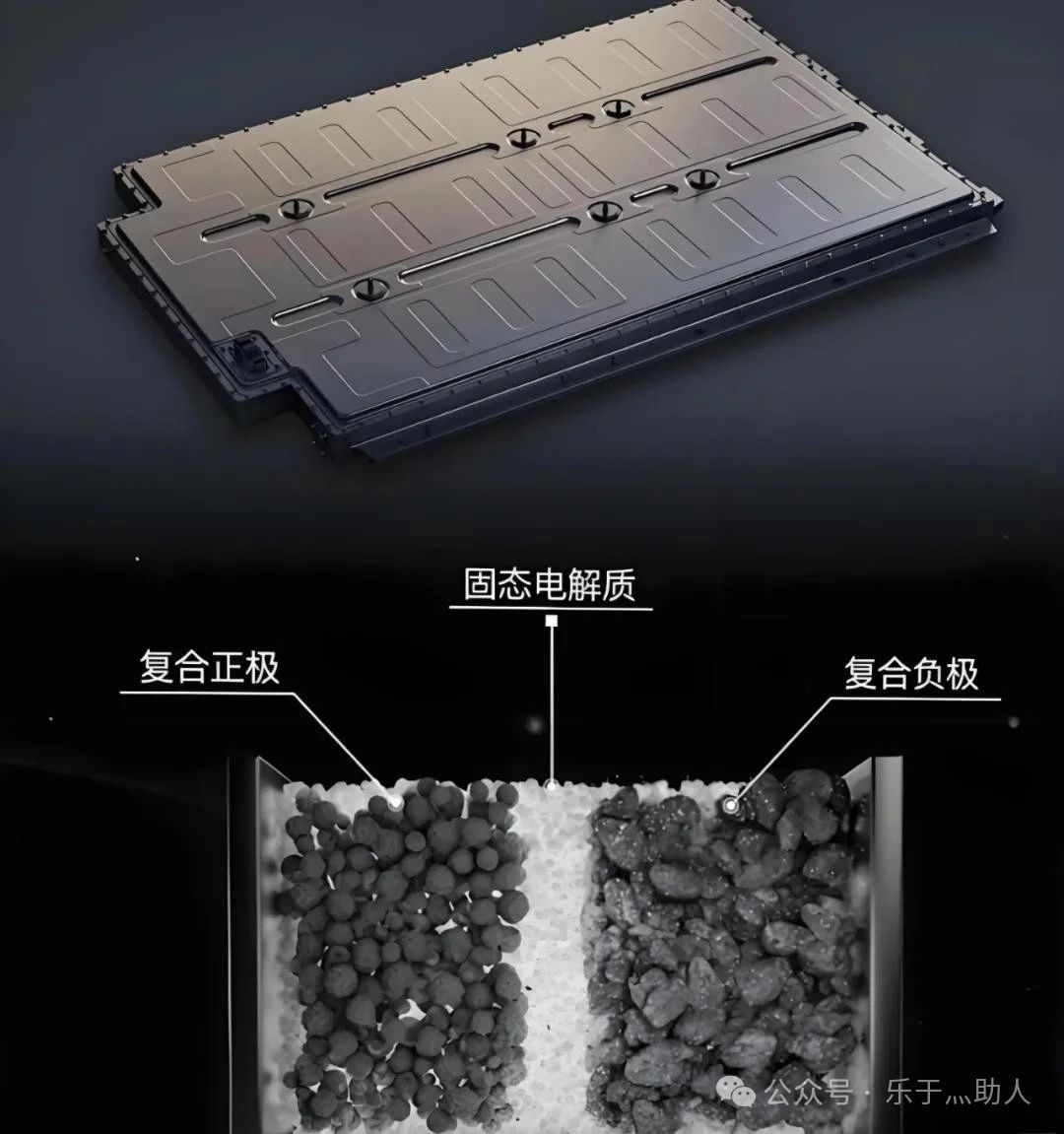

全固态锂电池的主要结构包括正极、固态电解质和负极,其中固态电解质在传导锂离子的同时也起到了隔膜作用,可以阻止电子传输。全固态锂电池与传统锂电池相比主要有以下优点:

(1)安全性更高:传统锂电池以液态有机物作为电解质,容易自燃,甚至会引发爆炸事故,而全固态锂电池自燃或引发爆炸的风险显著降低,安全性更高。

(2)能量密度更高:全固态锂电池的正负极材料性能更强、制造流程更简单、非活性成分更少,这使得其能量密度更高。

(3)循环寿命更长:固态电解质较难泄漏和挥发,长期循环后也不会产生干涸问题,这使得全固态锂电池循环寿命较长。

(4)工作温度范围更宽:在高温环境中,液态电解质会发生分解,而固态电解质则可以保持良好的工作状态,这使得全固态锂电池工作温度范围更宽。

1 全球全固态锂电池电解质技术专利申请状况

(本文检索截止时间为2025年3月14日)

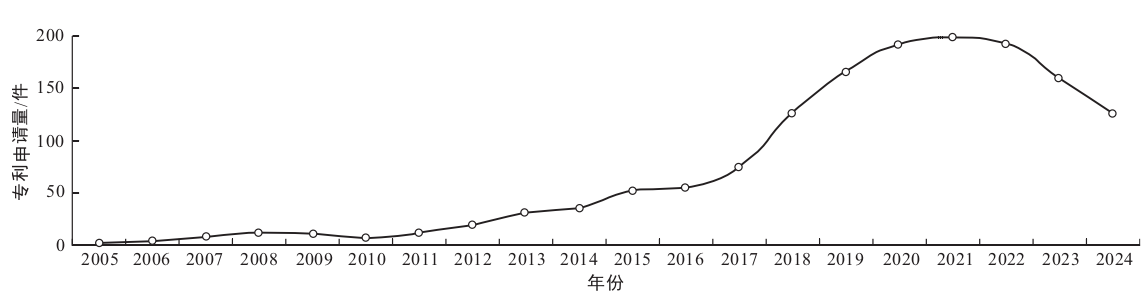

1.1 时间分布状况

根据检索结果,近20年全球全固态锂电池电解质技术专利申请量分布如图1所示,从时间上看可分为以下3个阶段。

图1 近20年全球全固态锂电池电解质技术专利申请量分布

从2017年开始,电动汽车产业的快速发展及市场的迅速扩大为全固态锂电池电解质技术提供了充足的市场需求、资金支持和研发动力。同时,各国政府为推广电动汽车产业发展出台了一系列政策,间接促进了全固态锂电池电解质技术的迅速发展。

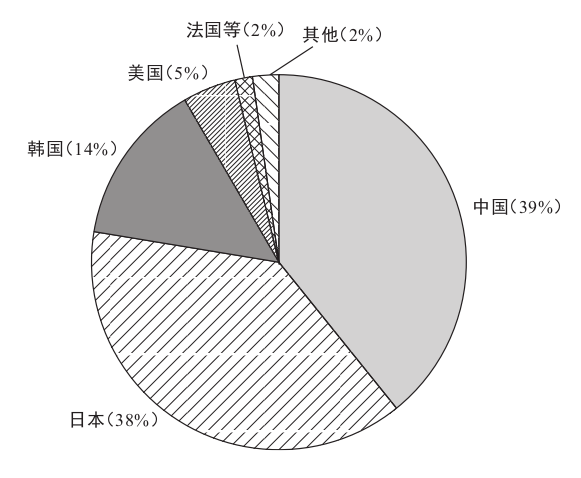

1.2 区域分布状况

不同国家和地区的全固态锂电池电解质技术专利申请量占比如图2所示,由此可知中国、日本、韩国和美国处于领先地位。中国是该技术领域的后来者,专利申请量占比却达到了39%,这得益于国内电动汽车产业的迅猛发展和政策的大力支持。

日本在全固态锂电池电解质技术领域具有先发优势和深厚技术积淀,专利申请量占比达到38%;韩国紧随日本之后,专利申请量占比为14%;美国的专利申请量占比为5%;以法国为代表的欧洲地区整体对全固态锂电池电解质技术的关注度和创新热情不高,专利申请量占比仅为2%。

图2 不同国家和地区的全固态锂电池电解质技术专利申请量占比

1.3 全球申请人分析

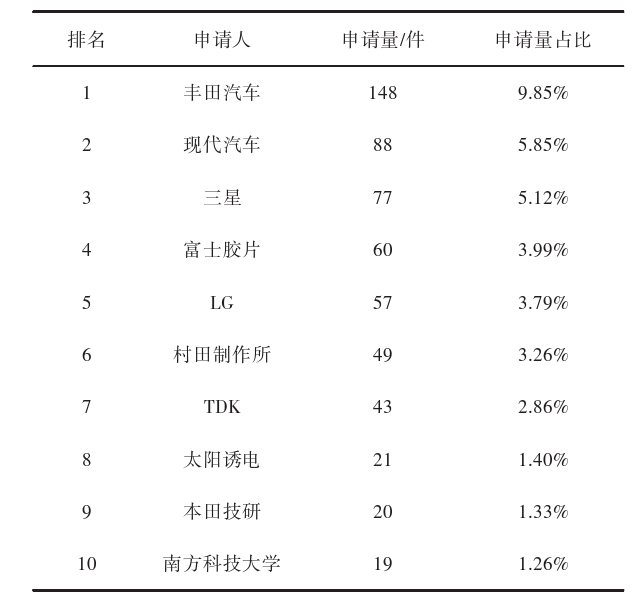

全球全固态锂电池电解质技术专利申请量排名前十的申请人中,6家是日本企业,3家是韩国企业,还有1所中国的大学。

日本是全球全固态锂电池电解质技术的先驱者和领导者,日本丰田汽车的申请量占比接近10%,具有难以撼动的优势;韩国的现代汽车、三星和LG作为全球汽车、电子和能源领域的领头羊企业,在申请量排名上均进入了前五。

中国锂电池行业龙头企业宁德时代和比亚迪,卫蓝新能源和清陶能源等中国锂电池行业新贵等都未进入前十。一方面反映出中国锂电池行业头部企业并未在全固态锂电池电解质技术上倾注创新资源,当前相关技术的创新研发主要由以南方科技大学为代表的科研院所主导。

表1 全球全固态锂电池电解质技术专利申请量排名前十申请人情况

2 中国全固态锂电池电解质技术专利申请状况

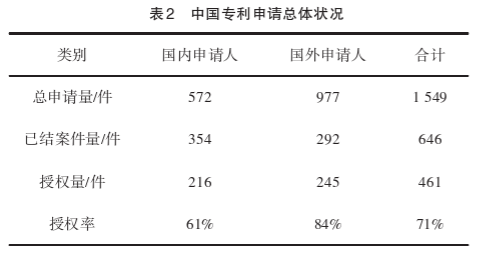

截至本文检索截止日期(2025年3月14日),在中国国内申请的全固态锂电池电解质技术专利共1 549件,具体见表2。其中,国内申请人的专利申请量为572件,国外申请人的专利申请量为977件。

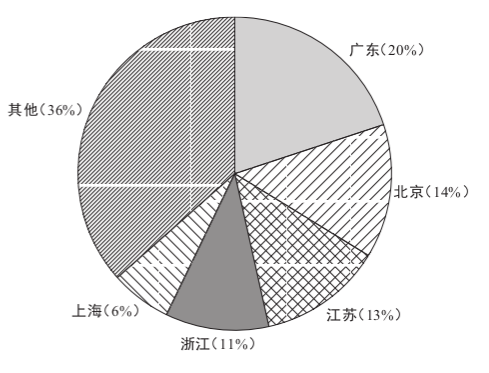

全国各省市专利申请量占比如图5所示。广东省的专利申请量独占鳌头,占比达到了20%,这主要源于广东省长期以来在锂电池领域的耕耘和积累带来的产业优势与密集的创新资源。

北京市依托国联汽车动力电池研究院、北京理工大学等研究所和高校的创新资源,在全固态锂电池电解质技术领域处于领先地位,专利申请量占比为14%,在全国范围内仅次于广东省。

此外,江苏省、浙江省、上海市的总申请量占比为30%,这说明长三角地区依托其雄厚的科研基础、完备的产业链配套及协同创新机制,已经成为中国全固态锂电池电解质技术的创新高地。

图5 全国各省市专利申请量占比

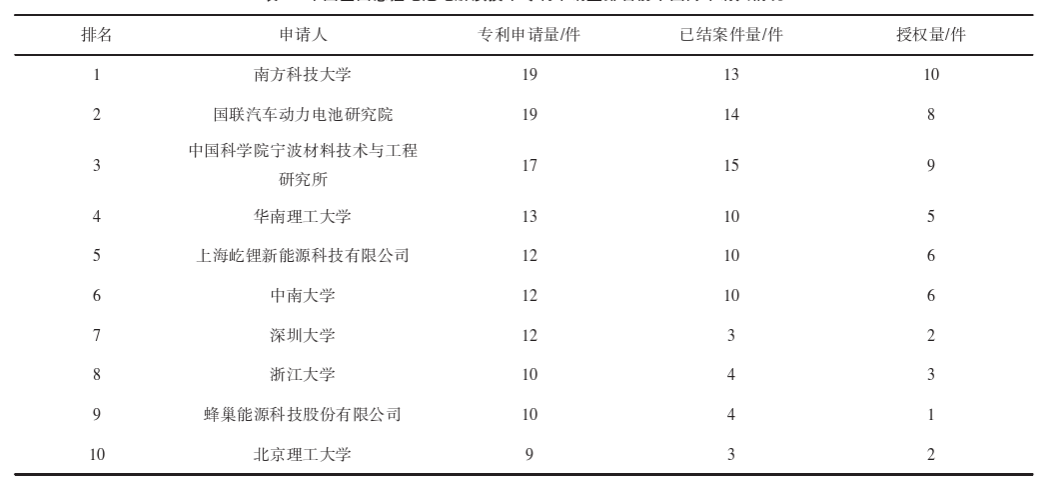

全固态锂电池电解质技术专利申请量排名前十的国内申请人情况见表3。高校和研究所占据了8席,企业仅占据2席。这也进一步印证了科研院所是国内全固态锂电池电解质技术研发创新的主导力量。

表3 中国全固态锂电池电解质技术专利申请量排名前十国内申请人情况

3 固态电解质

3.1 固态电解质发展现状

固态电解质作为全固态锂电池区别于传统液态锂电池的核心部件,是全固态锂电池发展的重点。全固态锂电池的性能参数(如功率密度、循环稳定性、安全性能、高/低温性能及使用寿命等)在很大程度上由固态电解质材料决定。不同种类固态电解质的性能差异较大,目前被业界看好且有较大研究潜力的固态电解质主要有氧化物电解质、硫化物电解质及聚合物电解质。

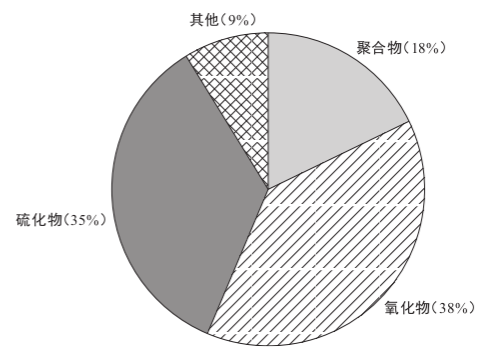

图6 不同种类固态电解质应用占比情况

3.1.1 氧化物电解质

由图6可知,氧化物电解质应用占比最大,达到了38%。由图7可知,氧化物电解质是最早开始发展的,且其专利申请量在2005—2021年(除2014年)一直保持领先优势。这是因为氧化物电解质化学稳定性强、热稳定性强、不可燃、硬度高,还可抑制锂枝晶穿刺,兼具安全性与稳定性。后来,随着氧化物掺杂技术的成熟及通过界面修饰降低氧化物与正极材料之间界面阻抗相关技术的不断发展,氧化物电解质的产业化率先提速并吸引了越来越多的关注。

3.1.2 硫化物电解质

由图6可知,硫化物电解质应用占比达到了35%,主要原因在于其离子导电率是三者中最高的(达到10-3~10-2 S/cm),且其离子导电率能接近甚至超越液态电解质的离子电导率,这使得硫化物电解质在动力电池、无人机等高能量密度场景下具有广阔的应用前景。

由图7可知,从2014年开始,硫化物电解质与氧化物电解质的专利申请量基本处于并驾齐驱的态势。2022年之后,硫化物电解质专利申请量一直领先氧化物电解质。同样在2022年,日本三井金属公司宣布其年产10吨级的硫化物电解质材料生产线建成,这意味着硫化物电解质已经到了产业化的前端。

3.1.3 聚合物电解质

由图6可知,聚合物电解质应用占比达到了18%。由图7可知,聚合物电解质专利申请量一直是三者中最低的,这是因为其在室温下的离子导电率较低,仅为10-6~10-5 S/cm。因此,虽然聚合物电解质具有柔韧性好、与电极界面接触良好、阻抗较低、生产工艺简单、便于大规模生产等优点,但离子导电率这一核心性能限制了其产业化发展。

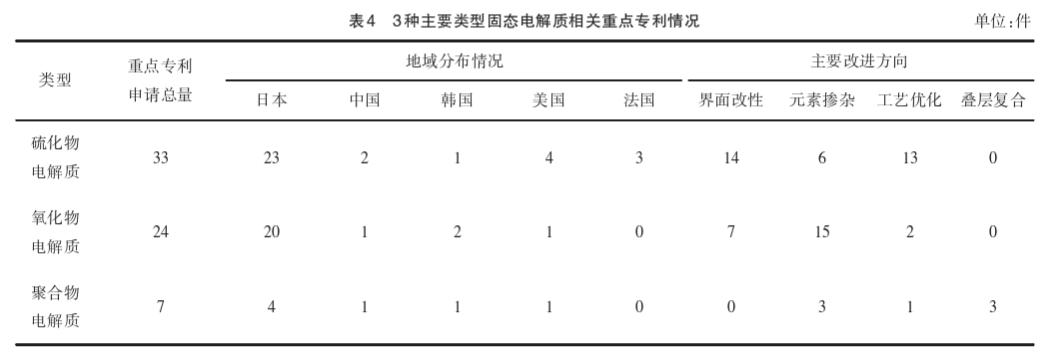

3.2 重点专利分布情况

由表4可知,硫化物电解质的改进重点是界面改性和工艺优化。通过对正极或硫化物电解质进行界面改性可以有效降低界面阻抗,通过工艺优化可以改善硫化物的界面稳定性。氧化物电解质的改进重点是元素掺杂,通过元素掺杂可以优化氧化物组分,从而提高离子导电率。

此外,通过引入界面层等界面调控方式可以在提高离子导电率的同时改善界面稳定性。聚合物电解质的改进重点是叠层复合,通过叠层复合可以组合多种无机电解质材料,从而提高离子导电率。

4 结论

随着电动汽车产业的快速发展和各国政策的持续支持,全球全固态锂电池电解质技术专利申请量目前正处于高速增长阶段,近3年的年均申请量在150件以上。本文统计合并同族后的全球1 503件全固态锂电池电解质技术的快速发展,以及人工智能时代的到来,将加速无人驾驶技术的迭代升级。

同时,多模态融合感知技术(如视觉、雷达、探测等)为自动驾驶环境感知提供了更全面的决策基础。小鹏汽车应把握技术发展机遇,将人工智能技术与多模态融合感知等技术深度融合,覆盖自动驾驶的感知、决策、控制等多个方面,以实现更加智能的车辆控制,最终达成“无人胜有人”的技术目标。

文章节选自:彭龙泉,.全固态锂电池电解质技术发展趋势研究【J】.汽车零部件,2025,(03):86-91+95.

长按识别二维码,申请加入群聊

新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。其中,前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等,中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、封口、清洗等,后段主要为化成、分容、PACK等。材料方面主要有正负极材料,隔膜,电解液,集流体,电池包相关的结构胶,缓存,阻燃,隔热,外壳结构材料等材料。 为了更好促进行业人士交流,艾邦搭建有锂电池产业链上下游交流平台,覆盖全产业链,从主机厂,到电池包厂商,正负极材料,隔膜,铝塑膜等企业以及各个工艺过程中的设备厂商,欢迎申请加入。

长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊