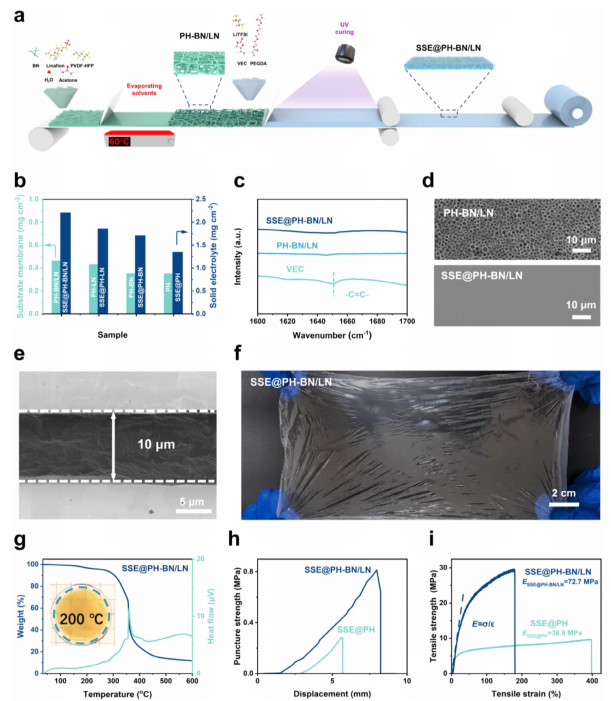

1 聚合物基固态电解质膜

2 零体积膨胀集流体: 攻克锂枝晶难题

全固态锂电池面临的最大挑战是锂枝晶生长与体积膨胀,创新开发两种集流体解决方案:

-

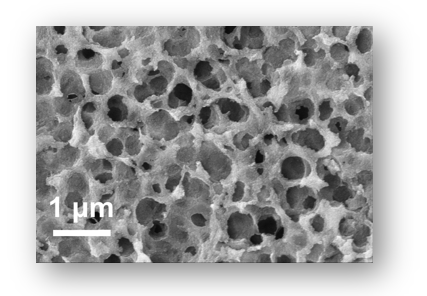

泡沫铜集流体:30-50μm厚度,孔隙率超80%,通过表面改性让锂均匀沉积,避免枝晶刺穿电解质,实现 “零体积膨胀”;

-

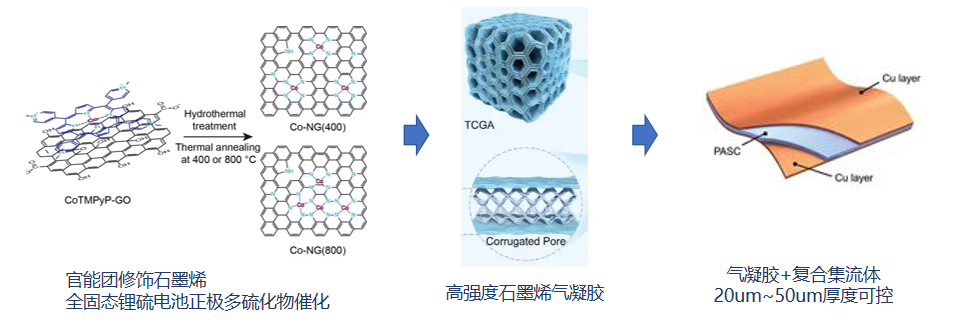

石墨烯气凝胶复合集流体:20-50μm厚度可控,结合三维多孔结构与官能团修饰,用Co-NG800多硫化物催化官能团修饰石墨烯,既解决充放电时体积收缩和膨胀问题,又通过复合Li₂Cl实现 “补锂” 功能,有效提升了首效。

3 全固态电池补锂、补钠材料

电池首次充放电效率(首效)是制约能量密度的关键,“死锂” 形成是主要原因。锂电池、钠电池对补锂、补钠需求迫切,研究团队发现了Li₂Cl、Na₂Cl、Na₃Cl等反常化学计量比晶体,颠覆了传统 NaCl"1:1"组成的认知,为补锂技术提供全新思路:

-

Li₂Cl、Li₃Cl可作为 “补锂剂”,在电池首次循环中释放额外锂源,提高能量密度,解决 “死锂” 问题;

-

适配全固态电池无负极设计,解决锂金属与电解质界面稳定性问题,延长电池循环寿命。

4 复合导电剂

复合导电剂主要应用于动力电池和高倍率锂电池,可提升能量密度、循环寿命、安全性能。复合导电剂的个性化开发,实现锂离子电池性能的最优化:

-

通过石墨烯、炭黑、碳纳米管进行复配,构建 “零维-一维-二维” 即 “点-线-面” 的导电网络;

-

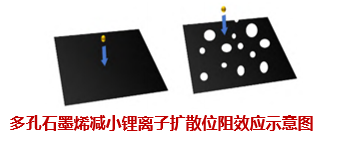

焦耳热闪蒸打开 MWCNT,并打孔插层,定制石墨烯片与层间距尺寸,减小锂离子传输的迂曲度,促进锂离子传输动力学,改善位阻效应,提高离子电导率;

-

表面改性,提高分散性,解决团聚问题。

上海大学绍兴研究院创新构建 "基础研发-技术开发-中试转化-市场应用" 全链条体系,通过与规上企业共建协同创新联合体,加速技术成熟度提升:

-

技术成熟度1-4级的科研成果,依托校内完成基础验证;

-

5-7级的中试阶段,由研究院实现放大生产;

-

8-9级的市场化阶段,联合行业龙头企业推动规模应用。

新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。其中,前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等,中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、封口、清洗等,后段主要为化成、分容、PACK等。材料方面主要有正负极材料,隔膜,电解液,集流体,电池包相关的结构胶,缓存,阻燃,隔热,外壳结构材料等材料。 为了更好促进行业人士交流,艾邦搭建有锂电池产业链上下游交流平台,覆盖全产业链,从主机厂,到电池包厂商,正负极材料,隔膜,铝塑膜等企业以及各个工艺过程中的设备厂商,欢迎申请加入。

长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊